今天從寧波到普陀山,一般都會在客運中心坐大巴到定海沈家門,然後坐船到目的地。1984年,我們一家卻只能乘船。船快到達,忽然雷電交加,海吐巨浪,在滂沱大雨中,我們登上佛教聖地普陀山。雨水的揮灑,模糊了視線,然而,衣履雖滲透,卻無阻我們在雨中快樂地行走。

據介紹,普陀山與九華山、峨嵋山、五台山合稱中國佛教四大名山 ,而且又以山、水著稱,山海相連,顯得更加秀麗雄偉,充分顯示海和山的自然美。這座海山是舟山群島 1390 個島嶼中的一個小島,南北狹長,形似蒼龍臥海,面積近13平方公里,與舟山群島的沈家門隔海相望,素有「 海天佛國 」、「南海聖境」之稱。島上風光旖旎,洞幽岩奇,古剎琳宮,雲霧繚繞。

普陀山的佛教歷史悠久,作為觀音道場初創於唐代。 唐大中(公元847—860)年間,有梵僧(又說西域僧)來山禮佛,傳說在潮音洞目睹觀音示現。 唐咸通四年(公元863),日僧慧鍔從五台山請得觀音像回國,途經普陀山海面時觸新羅礁受阻,於潮音洞登岸,留佛像於民宅中供奉,稱「不肯去觀音院 」,觀音道場自此始。後經歷代興建,寺院林立。 鼎盛時期全山共有4大寺、106庵、139茅蓬,4654餘僧侶 ,史稱「震旦第一佛國」。

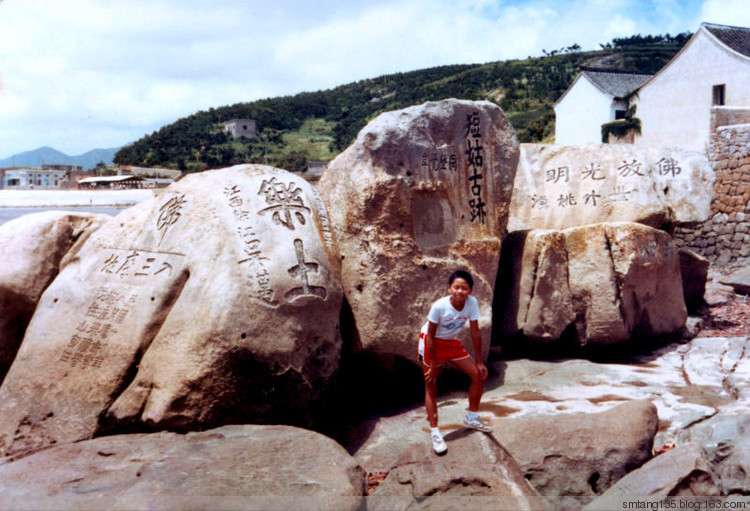

進了佛國山門,往東南300米處(近「入三摩地」),即是短姑道頭,又稱短姑聖跡、短姑古跡。古時候,船到短姑道頭邊,是靠不了岸的,需要用長不過一丈、寬不過三尺的小舢板擺渡。清光緒三十一年(1905年),普陀山住持高僧,募資用巨石壘成長達11米、寬8米的石條道頭。我們那時還未建普陀山客運碼頭,就是由此登岸。

相傳曾有姑嫂兩人發願禮佛,不巧小姑「天癸」(月事)來潮,自愧不潔,不敢下船入山,其嫂短(埋怨)之。從此,姑嫂泊舟處即被稱作「短姑道頭」。

短姑道頭 8/84

短姑道頭 8/84

從短姑道頭上岸後,步行到普濟寺,路間有「入三摩地」等石刻題字,皆出自明代書法家董其昌之手筆。「入三摩地」:三摩地即為「戒、定、慧」,入三摩地就是遠離心之浮沉,而得平等安詳,心專止於一境之意,也就是將心止於一境而不散亂的狀態,稱為心一境界。

三摩地意指專注於所緣境,而進入遠離心之浮沉,而得平等安詳的狀態,因此又可譯為「止」、「定」、「禪定」。

普陀山的主要建築群,為三座著名大寺,即普濟、法雨、慧濟。普濟寺叫做前寺,始建於宋元豐三年(1080年)原名觀音寺,後改今名。殿宇共有七重,廣濶深邃琉瓦黃墻,儼然皇宮體式,氣派非凡。進入寺前有一個很廣的蓮池,名叫海印池又稱放生池建於明代;池上築橋三座,中間一座永壽橋,北接著普濟寺的正門,南銜御碑亭,橋中有一湖心亭又稱八角亭,正對普濟寺山門;東南側為元代(1206-1368年)多寶塔,造型別致,雕工精巧,具有濃鬱的元代雕刻和建築風格,是普陀山保存至今的最古的建築,極為珍貴。過橋的前頭有菩薩牆影壁,上書「觀自在菩薩」五個大字,蒼勁有力,相傳觀音菩薩悲智雙圓,從悲則稱觀世音,從智則稱觀自在,牆旁刻有「心經」頌云:「海上有山多聖賢,眾寶所成極清淨;勇猛丈夫觀自在,為度眾生住此山」,偈語為一切外在之求,不如反求諸己觀想修行。

蓮花池夏夜人靜,荷香沁人,池中銀花伴月影,形成普陀山十景之一——「蓮池夜月」

蓮花池夏夜人靜,荷香沁人,池中銀花伴月影,形成普陀山十景之一——「蓮池夜月」

「蓮池夜月」指的是海印池的月夜景色。海印池在普濟寺山門前,也稱「放生池」、「蓮花池」

永壽橋又名蓮花橋,橋脊高拱,如虹臥波,與東邊的多寶塔相呼應

池上築橋三座

湖心亭東面一座為拱橋,稱永壽橋。橋上石欄柱頭,刻有獅子40座,形態各異,生動逼真

普濟寺為普陀山供奉觀音菩薩的主剎

維基相片

菩薩牆影壁

一切外在之求,不如反求諸己

永壽橋又名蓮花橋,橋脊高拱,如虹臥波,與東邊的多寶塔相呼應

池上築橋三座

湖心亭東面一座為拱橋,稱永壽橋。橋上石欄柱頭,刻有獅子40座,形態各異,生動逼真

普濟寺為普陀山供奉觀音菩薩的主剎

維基相片

菩薩牆影壁

一切外在之求,不如反求諸己

法雨寺亦名後寺,始建於明萬曆八年。初稱海潮菴,清康熙帝二十八年時巡行杭州,勅令拆遷南京明代故宮來此,建成該寺。殿宇告成,帝特賜「天花法雨」匾額,定名爲法雨禪寺。該寺建築係循着山勢,入門依序而上,如登天官。正中觀音殿,雕樑畫楝,極盡豪華。殿頂鐫有九條金龍,盤拱的藻井( 卽天花板 ),爲古建築中所罕見,堪稱一大絕色。近代高僧印光法師,常駐該寺,宣揚淨土宗教義。

法雨寺「文革」期間全部佛像被毀,正進行修復、修繕工作。

法雨禪寺又稱後寺,在普陀山白華頂左

法雨寺「文革」期間全部佛像被毀,正進行修復、修繕工作。

普陀山海岸牌坊建於1919年。四柱三門,翠瓦飛簷,上「南海聖境」、「同登彼岸」、「寶伐迷津」、「金繩覺路」、「回頭是岸」匾額五重,為北洋政府黎元洪、徐世昌、馮國璋等人所題。門柱上刻有楹聯:「有感即通,千江有水千江月;無機不被,萬里無雲萬里天」,「聖蹟著迦山,萬國生靈皆樂育;佛光騰海島,千年潮汐靜波濤」,「一日二度潮,可聽其自來自去;千山萬重石,莫笑他無覺無知」,「到這山來,未謁普門當先淨志;渡那海去,欲登彼岸須早回頭。」

在普陀山南的南山上,過環龍橋,沿山曲徑面上,與短姑道頭平列。瀕海處兩石對峙似門,南天門孤懸入海,與本島一水相隔,架有石橋,橋身似龍,名環龍橋。此地巨石森立,危岩高聳,中有兩石如門,故名。闕門飛檐起角,中間書有「南天門」三字,旁有龍眼井,崖上有石鼓,闕左上方有獅子石。南天門內群岩聳秀,門前碧波浩渺,摩崖石刻眾多,門側有清康熙年間武將藍理所題「山海大觀」四字,蒼勁有力,引人注目;門里有梵宇琳宮,宇旁有一巨岩,可緣石級而登臨岩頂,岩頂平坦,有兩處小水潭,潭水清淳發光,俗稱獅子眼,岩石上鍥有「龍華大會」、「砥柱南天」、「海岸孤絕處」等石刻。

1984年

網絡相片

同登彼岸

欲登彼岸須早回頭1984年

網絡相片

「潮音洞」在普陀山紫竹林景區內、龍灣之麓。這個名稱其實是一語雙關,一方面因洞穴日夜吞吐海潮,聲若雷音;另一方面借「潮音」比喻「佛音」,洞口日夜浪濤不絕,聲如觀音講經說法,又如千僧誦經,妙響洗塵,故名。潮音洞為山石裂隙所成,從崖至腳高數十米,半浸于海中。洞有二門,通明如天窗,潮水奔馳入洞,浪石相激,聲如轟雷。漲潮時倚岩俯視,彷若蛟騰足下,險怪百出,聲若雷鳴;晴天時洞內七彩霓虹閃現,蔚為奇觀。石崖上刻有「潮音洞」三大字,係清康熙帝手書。

潮音洞半浸海中,縱深30米左右,崖至洞底深約10餘米,洞內怪石交錯,犬齒森然,不可容足。此處海岸曲折往復,巉巖峭壁,怪石層層疊疊。洞底通海,頂有兩處縫隙,稱為天窗。

潮音洞半浸海中,縱深30米左右,崖至洞底深約10餘米,洞內怪石交錯,犬齒森然,不可容足。此處海岸曲折往復,巉巖峭壁,怪石層層疊疊。洞底通海,頂有兩處縫隙,稱為天窗。

梵音洞與潮音洞南北相對,並稱為「兩洞潮音」,是普陀山上最適宜聽潮觀海的兩個地方。梵音洞山色清黔,峭壁危峻,距崖頂數丈的洞腰部,中嵌橫石如橋,宛如一顆含在蒼龍口中的寶玉。兩陡壁間架有石台,台上築有雙層佛龕,名「觀佛閣」,前可望海,後可觀洞,洞深幽,陽光海潮作用下,洞內岩石各顯奇形變幻莫測。普陀十二勝景之一的「天門清梵」就是指梵音洞的奇麗景色。清康熙三十八年(1699年),康熙御書「梵音洞」額賜掛於此。

梵音洞 8/84

梵音洞 8/84

「禁止捨身燃指碑」位於普陀山不肯去觀音院和潮音洞之間, 為明總鎮都督李分、寧紹參將陳九思等人所建。明嘉靖年間,普陀山曾流傳「捨身能成佛,燃指表誠心」的騙人謊言,而有些善男信女信以為真,到潮音洞邊跳洞捨身,或在不肯去觀音院前燃指,以示對菩薩的誠心,以為這樣做就可早得真果,上西天極樂世界,所以每年有不少人就這樣慘死或燃指致殘。

「捨身能成佛,燃指表誠心」是騙人謊言

「捨身能成佛,燃指表誠心」是騙人謊言

觀音跳位於普陀山龍灣崗東南瀕海處,由「觀音跳海石」和西方淨苑(又稱西方庵)組成,與洛迦山隔海相望。觀音跳海石巨大扁平,危懸崖側,臨風而臥,俗墜且止。 相傳此石為觀音菩薩初開普陀山之弘法聖地,從洛迦山一躍而至時的借力之石;又說此石是菩薩眺望大海,反觀自身,修證圓通時所踏之石,故又名「觀音跳海石」。

菩薩眺望大海,反觀自身

菩薩眺望大海,反觀自身

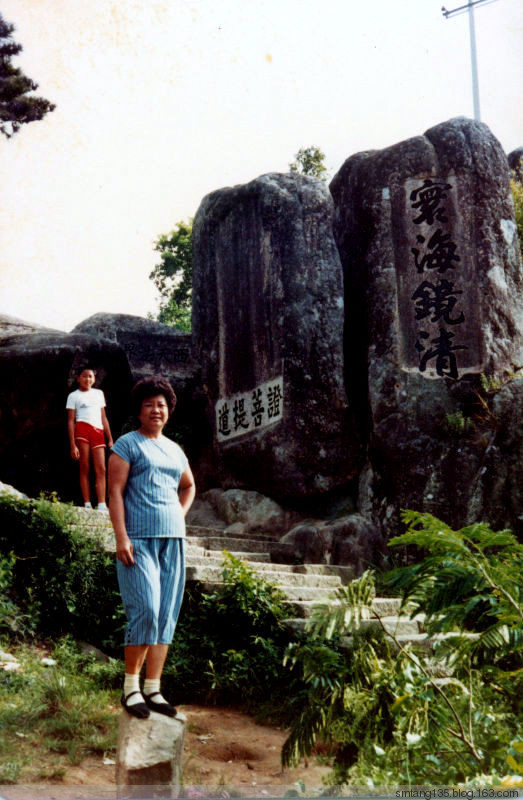

遊人欲攬西天景區諸勝,必經西天門。所謂西天門,係由三塊巨石架成的一道天然石闕。石闕狹窄,僅容一人佝腰通過,上方橫石題有「西天法界」四字,豎立題有「證菩提道」四字。「菩提」為梵語,意為「覺悟」。由此可上達摩峰。

橫石題「西天法界」

豎石題「證菩提道」、「寰海鏡清」等摩崖石刻

橫石題「西天法界」

豎石題「證菩提道」、「寰海鏡清」等摩崖石刻

坐落在西天門下方,廣約300餘平方米,圓渾平滑,中鐫一巨大的「心」字。字長 5米,寬 7米,周邊近 50米,中心一點可容八九人同坐,整個字可容近百人打坐。這是普陀山最大的石刻文字,據傳觀世音菩薩曾在此石上講說「心經」。佛教鼓勵大家心量要寬大,心願要宏遠,所謂「心包太虛,量周沙界」庶幾近矣。

心量要寬大,心願要宏遠

心包太虛,量周沙界

大冬瓜

心量要寬大,心願要宏遠

心包太虛,量周沙界

大冬瓜

從西天門上行,穿過一段落間石板通道,即到梅福庵。梅福庵傳為紀念西漢南昌尉梅福來山修道而建。梅福庵規模不大,但大殿金碧輝煌,大殿東後側的靈佑洞即當年梅福煉丹洞。洞中山泉清澈見底,含多種礦物質,人稱仙水。

梅福庵亦稱「梅福禅院」

殿後還留有西漢南昌尉梅福隱居時的煉丹處遺址「靈佑洞」

觀音古洞在梅嶺西麓。洞似一大型石室,天然生成,洞內有一石柱懸垂至地,洞上及洞周石壁雕有觀音像。洞旁建一庵,明萬歷年間為茅篷,清康熙年間成庵宇,道光、光緒、宣統年間又陸續興建。洞後古樹成蔭,巨石層疊,上書「大士重現」四個大字。

據悉1983年,大殿內由浙江美術學院雕成觀音坐像一尊,目光慈祥,妙相莊嚴。我們到來時,顯然仍未安放。

梅福庵亦稱「梅福禅院」

殿後還留有西漢南昌尉梅福隱居時的煉丹處遺址「靈佑洞」

觀音古洞在梅嶺西麓。洞似一大型石室,天然生成,洞內有一石柱懸垂至地,洞上及洞周石壁雕有觀音像。洞旁建一庵,明萬歷年間為茅篷,清康熙年間成庵宇,道光、光緒、宣統年間又陸續興建。洞後古樹成蔭,巨石層疊,上書「大士重現」四個大字。

據悉1983年,大殿內由浙江美術學院雕成觀音坐像一尊,目光慈祥,妙相莊嚴。我們到來時,顯然仍未安放。

由梅福庵西行不遠處便可看到磐陀石。磐陀石由上下兩石相累而成,下面一塊巨石底闊上尖,周廣20餘米,中間凸出處將上石托住,曰磐;上面一塊巨石上平底尖,高達3米,寬近7米,呈菱形,頂端平坦,可容30人,曰陀。上下兩石接縫處間隙如線,睨之通明,似接未接,好似一石空懸於一石之上。磐陀石險如滾卵,卻安穩如磐,億載未動,萬劫不搖。磐陀石相傳是觀音大士說法處,陀石西面鐫有明代抗倭大將侯繼高書「磐陀石」三個大字,剛勁有力,旁有「大土說法處」、「金剛寶石」、「西天」、「天下第一石」等題刻。磐陀石上鑿有石階,可緣梯而上到石頂。每當夕陽西下,石披金裝,燦然生輝,此時登上石頂,環眺山海,洋洋大觀,景色壯奇,「磐陀夕照」,便成為普陀山之一大奇觀。

出了觀音洞不久就是著名的磐陀石景點

上下兩石接縫處間隙如線,睨之通明,似接未接,好似一石空懸於一石之上

出了觀音洞不久就是著名的磐陀石景點

上下兩石接縫處間隙如線,睨之通明,似接未接,好似一石空懸於一石之上

下面一塊巨石底闊上尖,周廣20餘米,中間凸出處將上石托住,曰磐

上面一塊巨石上平底尖,高達3米,寬近7米,呈菱形,曰陀

磐陀夕照

普陀山多奇石,而五十三參石是普陀山奇石最薈萃之處。在磐陀石西端,一塊巨石上附著兩塊酷似烏龜的岩石:一龜蹲躆崖頂,回首顧盼,似有等候之意;一龜緣石直上,昂首延頸,筋膜盡露,一副著急相。兩龜的形態極為傳神,令游人嘆為觀止。相傳二龜受東海龍王之命前來偷聽觀音說法,因聽得入迷,誤了歸期,化龜為石。又說二龜一雄一雌,塵緣未斷,在聽法時眉來眼去,顧盼傳情,被觀音罰作石龜。

聽法乎?談情乎?

聽法乎?談情乎?

普陀山東側的一條循山道路名「玉堂街」,街右沿海即為千步沙,南面過朝陽門為百步沙 。 千步沙因其長度近千步而得名,為普陀山上最大的沙灘。 沙面寬闊平緩,沙質柔軟細淨,北端有一巨石植根沙間,水落則石出,上書「聽潮」二字,向上有石階通往望海亭。

沙面寬闊平緩,沙質柔軟細淨

「聽潮」「望海」題刻於普陀山千步沙北面,向上有石階通往望海亭。

有人說「不上佛頂山,等于沒到過普陀山」。佛頂山上主要有慧濟寺、海天佛國崖、雲扶石、菩薩頂、鵝耳櫪樹等景點。朝拜佛頂山是普陀山佛教的傳統和習俗,每逢農歷二月十九、六月十九、九月十九,三個觀音香會期,來自各地的佛弟子們三步一拜朝禮佛頂山,禮敬觀世音菩薩。

三步一拜朝禮佛頂山,禮敬觀世音菩薩

沙面寬闊平緩,沙質柔軟細淨

「聽潮」「望海」題刻於普陀山千步沙北面,向上有石階通往望海亭。

三步一拜朝禮佛頂山,禮敬觀世音菩薩

香雲路是從法雨寺到佛頂山的一條石板路,有1087級石階,全長約1公裏。此路 原為羊腸小道,道光緒三十年慧濟寺主持文正和尚同監院慶祥募化砌石而成。1982年人民政府撥款重修。路旁有鐵欄桿,為遊人攀扶歇息提供方便。沿香雲路登佛頂山,途中有香雲亭、雲扶石、海天佛國崖等景點,四周秀峰險石,回首眺望、山海氣觀盡收眼底,大有「身登青雲梯,平碧見海日」的意境。

全長約1公里,有1087級石階的石板路

沿香雲路登佛頂山,途中有香雲亭、雲扶石、海天佛國崖等景點

在香雲路中段的拐灣處,有方形巨岩矗立路側,岩面「海天佛國」四個大字出自明代抗倭名將候繼光手筆

「梅鼎金沙」、「震旦第一佛國」、「海天萬里」摩崖石刻

繼續努力

成功的喜悅

登頂了

慧濟寺俗稱佛頂山寺,原為一石亭,供佛其中,明代僧慧圓創慧濟庵,至清乾隆五十八年始建圓通殿、玉泉殿、大悲樓等,擴庵為寺。光緒三十三年清得大藏經,由文正和尚鳩工增廣,遂成巨剎,與普濟寺,法雨寺鼎立,稱為普陀山三大寺。該寺因山制宜,佈局包括天王殿後,大雄寶殿、大悲殿、 藏經樓 、 玉皇殿 、方丈室等俱在同一條平行線上,與左右廂房相擁,頗有浙東園林建築風格,為其他禪林所少見。大雄寶殿蓋彩色琉璃瓦,陽光之下光芒四射,形成「佛光普照 」奇景,煞是壯觀。

大雄寶殿蓋彩色琉璃瓦

8/84

佛像仍在重塑中

全長約1公里,有1087級石階的石板路

沿香雲路登佛頂山,途中有香雲亭、雲扶石、海天佛國崖等景點

在香雲路中段的拐灣處,有方形巨岩矗立路側,岩面「海天佛國」四個大字出自明代抗倭名將候繼光手筆

「梅鼎金沙」、「震旦第一佛國」、「海天萬里」摩崖石刻

繼續努力

成功的喜悅

登頂了

慧濟寺俗稱佛頂山寺,原為一石亭,供佛其中,明代僧慧圓創慧濟庵,至清乾隆五十八年始建圓通殿、玉泉殿、大悲樓等,擴庵為寺。光緒三十三年清得大藏經,由文正和尚鳩工增廣,遂成巨剎,與普濟寺,法雨寺鼎立,稱為普陀山三大寺。該寺因山制宜,佈局包括天王殿後,大雄寶殿、大悲殿、 藏經樓 、 玉皇殿 、方丈室等俱在同一條平行線上,與左右廂房相擁,頗有浙東園林建築風格,為其他禪林所少見。大雄寶殿蓋彩色琉璃瓦,陽光之下光芒四射,形成「佛光普照 」奇景,煞是壯觀。

大雄寶殿蓋彩色琉璃瓦

8/84

佛像仍在重塑中

沒有留言:

張貼留言